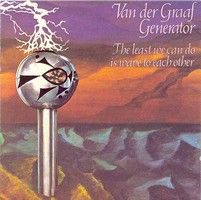

Van der Graaf Generator_ The least we can do is wave to each other

Tracklist

In “Darkness (11/11)”, i due 11 non indicano le battute del tempo, ma un riferimento numerologico, spiegato da Hammill nel libro “Killers, Angels, Refugees”: il brano fu composto l’11 di Novembre, ed un racconto ispirato a leggende nordiche scritto molto tempo prima da Hammill iniziava con la frase: ”Era l’undicesimo giorno dell’undicesimo mese…”, e Novembre è anche il mese dello Scorpione, il segno di Hammill, il quale, pur non essendo un numero-logo, non si è sottratto all’impulso di inserire questi elementi nel testo, che insiste sul negare la propria colpa per il destino che ci si presenta “e parla usando antiche parole”, così come il giorno “enumera l’infinito”, e “la vita striscia dal passato”, ritorna a noi e ci usa. Ci sarà una rinascita, se le mani bianche benediranno nell’oscurità il bambino nato oggi. I riferimenti biografici oscuri dan-no corpo ad un brano per altro verso composto istintualmente: “Suppongo che fosse inevitabile che un brano sul Fato dovesse essere scritto tra queste congiunture astrali”. Nel testo è con-tenuto, come esempio delle aleggianti ombre del passato, un cenno alla figura del condottiero sassone Hereward the Wake: “Le barche bruciano il ponte nelle paludi delle Fenlands…” Iniziato con il soffio d’un vento gelido, il pezzo si appoggia sia sul piano che sull’organo, e quando la voce si solleva selvaggia in note prolungate, anche il sax serpeggia; l’organo stende un suo intermezzo, e ciclicamente il brano ricade in pianissimi acquattati nell’ombra di vecchie muraglie invase dai rampicanti, prima del finale in crescendo solenne e graffiante insieme.

In “Darkness (11/11)”, i due 11 non indicano le battute del tempo, ma un riferimento numerologico, spiegato da Hammill nel libro “Killers, Angels, Refugees”: il brano fu composto l’11 di Novembre, ed un racconto ispirato a leggende nordiche scritto molto tempo prima da Hammill iniziava con la frase: ”Era l’undicesimo giorno dell’undicesimo mese…”, e Novembre è anche il mese dello Scorpione, il segno di Hammill, il quale, pur non essendo un numero-logo, non si è sottratto all’impulso di inserire questi elementi nel testo, che insiste sul negare la propria colpa per il destino che ci si presenta “e parla usando antiche parole”, così come il giorno “enumera l’infinito”, e “la vita striscia dal passato”, ritorna a noi e ci usa. Ci sarà una rinascita, se le mani bianche benediranno nell’oscurità il bambino nato oggi. I riferimenti biografici oscuri dan-no corpo ad un brano per altro verso composto istintualmente: “Suppongo che fosse inevitabile che un brano sul Fato dovesse essere scritto tra queste congiunture astrali”. Nel testo è con-tenuto, come esempio delle aleggianti ombre del passato, un cenno alla figura del condottiero sassone Hereward the Wake: “Le barche bruciano il ponte nelle paludi delle Fenlands…” Iniziato con il soffio d’un vento gelido, il pezzo si appoggia sia sul piano che sull’organo, e quando la voce si solleva selvaggia in note prolungate, anche il sax serpeggia; l’organo stende un suo intermezzo, e ciclicamente il brano ricade in pianissimi acquattati nell’ombra di vecchie muraglie invase dai rampicanti, prima del finale in crescendo solenne e graffiante insieme.

“Refugees” è una ballata condotta dalla voce in struggente falsetto del leader e dal flauto che con-trappunta con grazia tardo-rinascimentale; l’organo aumenta la gravità dell’opera e l’afflato poetico erompe sempre più con malinconica effusione man mano che l’autore descrive il Nord, il Sud, l’Est, e conclude volgendosi all’Ovest, “dove tutti i giorni un giorno o l’altro finiranno”, dove “noi passeremo gli ultimi giorni delle nostre vite, ci racconteremo le solite vecchie storie… beh, almeno ci abbiamo provato”. Siamo profughi, soli, e tutto ciò che abbiamo è in sacche legate con lo spago, ma Ovest è il luogo in cui io amo, la patria dei profughi”. Evidente il richiamo al clima politico globale, alla fuga dei dissidenti dall’Est, alla fine del tempo dei miti nordici e alle terre desertiche del Terzo Mondo. Per quanto decadente, l’Ovest sembra l’unico rifugio accogliente. Ovest è an-che Mike e Susie, due persone amiche che condivisero un appartamento con Hammill e verso i quali egli provò acutamente l’ansia del distacco; racconta il cantante: “Nella consapevolezza che i mesi della separazione sarebbero facilmente diventati anni, le ultime vestigia della speranza erano riposte solo in una Utopia futura sul ricongiungersi delle mani”. Ed aggiunge: “Il brano si animò di vita propria (com’è giusto che sia) ed il messaggio divenne più ampio di una riunione tra amici: siamo tutti profughi, e non c’è casa se non la speranza”.

“White Hammer” inizia con la fredda sacralità di un organo svettante in lucide frasi, ed ha un testo esplicativo sgranato in strofe da santone che si movimentano in insurrezioni di sdegno e letture di cronache del Seicento: si parla infatti del “Malleus Maleficarum” (“Martello delle Malvagie”), il manuale di tortura adottato dall’Inquisizione nella lotta alle streghe. Hammill canta di co-me la persecuzione si abbattè anche su innocenti e sulla Magia Bianca, per lungo tempo, finchè il Martello smise di picchiare. Ora supremo è il Martello Bianco dell’Amore, ma ad alcuni com-mentatori del testo di Hammill sembra ancor più ottimistico che un Martello Grigio, “un tempo op-pressore”, ora sia “in buone mani” (forse per assicurare l’equilibrio) anche se conosce la sconfitta per opera del potente Nero. Il Bianco però li domina entrambi. Un jazz-rock assume le tinte terribili di epoche truci, in questo caso non discostandosi troppo dai vagheggiamenti medievalistici di King Crimson e Genesis, sia pure con una strumentazione ancora più incline alle dssonanze: vedi la seconda sezione, strumentale, del brano, col suo incedere imperioso e lace-rante.

“Whatever Would Robert Have Said?” sembra nascere come una serie di concatenazioni ancora free-jazz o acid-rock tra organo, su tonalità acute, e sax, al posto della chitarra, compreso uno stop&go, e prima che qust’intro finisca, giunge la voce di Hammill a presentarsi come “la boc-cata d’aria che inspiri”, il colpo che scaglia fuori dalla porta”, “il vuoto che non sai spiegare, ma che è il luogo dove vuoi andare”. Il testo prosegue illustrando in forma immaginifica la forma ed il funzionamento del generatore di Robert J. Van de Graaff, fisico statunitense M.I.T., inventore nel 1929 del famoso dispositivo. E il Robert del titolo è proprio lui, e Hammill umoristicamente si chie-de: “Cosa avrebbe mai detto Robert?” di questo brano, che unisce distorsioni a chitarre acustiche d’accompagnamento, cori metafisici nel vuoto pneumatico, brevi, convulse accelerazioni, e una divagazione quietamente allucinata del sax proseguita da una chitarra elettrica solista e da una brillante jam? Essa riconduce all’”acuto crepitìo della fissione”, ad un melting pot emozional-pseu-do-scientifico, “io sono la pace che stai cercando, ma che sai di non poter mai trovare”, il vapore di ozono, il moto statico.

“Out of my Book”: il libro è il testo scolastico di matematica da cui Hammill ragazzo si accorse che mancavano le pagine con le soluzioni dei problemi. Il testo riguarda una relazione sentimen-tale in cui si cerca di dominare l’incertezza, ma mentre l’organo di Banton dipana fitti solfeggi come se fossero equazioni logaritmiche mostrando il lato più raffinato del gruppo inglese, la voce di Hammill, pur distendendosi in pregevoli toni melodici, non esita ad ammettere, anche tra le righe del testo e riferendosi metaforicamente a love affairs, quello che ha dichiarato anche in pro-sa, e cioè che, “Sebbene procedere dalla risposta alla domanda è una maniera disonesta di af-frontare un problema, scientifico o emotivo che sia, è anche vero che la certezza di non poter sbirciare la soluzione è inquietante”.

“After the Flood” è un’apologia dell’Escaton, la rappresentazione grandiosa d’un’Apocalisse ve-nuta dagli oceani, come conseguenza inevitabile dei passi precedenti compiuti dalla razza uma-na, come risulta dalla citazione di A. Einstein (nel testo) che suona come l’epitafffio impietoso ap-posto da Dio sulla fine dei suoi incoscienti figli. L’inizio si basa su una frase ripetuta dall’organo e dalla chitarra acustica, poi è solo quest’ultima a ribadire le medesime armonie con la voce, segue la drammatica descrizione del cataclisma che sovverte la polarità magnetica del pianeta provo-cando lo scioglimento repentino dei ghiacci e la frantumazione delle città sotto la possente on-data. Il coro è la trasposizione planetaria dell’Anànke della tragedia greca, ma lascia il passo alla voce inarrivabile dell’ultimo cantore. L’arrangiamento infatti conserva il legame lontano col folk evoluto della fine del decennio precedente, ma ne prolunga le note fino a trascinarle in un delirio post-psichedelico rigido e marziale che si fa follia espressionista, specchio del pazzo mondo che defunge in un oblio liquido come i fluidi dell’inconscio collettivo. Questi trasudano, attraverso la sovrapposizione di diversi finali, nel nulla (“L’annichilazione totale”) d’uno spazio che si scrolla di dosso la presenza umana ed il germe, ad essa annesso, della sua stessa autodistruzione.

Il_7 – Marco Settembre

- 1

- 2

Il_7, martelive, martemagazine, musica, Recensioni, The least we can do is wave to each other, Van der Graaf Generator