La zanzara, i formaggi, il camerino

[IL_7 SU…]

Ehi, lettori! Su con la vita! A partire da questo numero pare che possiamo riprendere a recensire con ordine gli artisti che si esibiscono al ConteStaccio per il concorso MArteLive, quindi forse è possibile che le cose ogni tanto si dispongano per il verso giusto!

Ehi, lettori! Su con la vita! A partire da questo numero pare che possiamo riprendere a recensire con ordine gli artisti che si esibiscono al ConteStaccio per il concorso MArteLive, quindi forse è possibile che le cose ogni tanto si dispongano per il verso giusto!

Nanni Moretti, neo-presidente della giuria di Cannes quest’anno, spiega che nel suo primo lungometraggio, “Io sono un autarchico”, intendeva riferirsi, con il titolo, alla abitudinale dimensione sentimentale e sessuale del protagonista, illustrata poi visivamente da una sequenza sufficientemente pudica di una session auto-erotica. In realtà in molti pensarono che l’autarchìa fosse invece proprio quella dell’autore, che sceneggiava i suoi soggetti, interpretava e dirigeva i suoi film, anni dopo passando addirittura a produrli. Ebbene, non vorremmo irritare l’impareggiabile Nanni  nazionale, ma Leonardo d’Isanto sembra, in un certo senso, seguire quella falsa riga (ma perché falsa, poi?), perché dichiara di aver scoperto da solo il funzionamento della chitarra, di essersi rigirato tra le mani e dentro le orecchie una marea di dischi di cantautori e di gruppi anni ’70 riuscendo a sintetizzarne su fogli e fogli di carta tutti i segreti, di aver rinvenuto in un cassetto una tastierina della Chicco ed essere di lì passato ad imparare le keyboards al volo, e di essersi comprato una armonica a bocca con tanto di libretto delle istruzioni ma di averla imparata a suonare ad orecchio, abbat-tendo tutti i costi dell’apprendistato all’Accademia. Beh, diciamo pure che, vinta una borsa di studio al Cet di Mogol e giunto ad un certo grado di poderoso sviluppo professionale, si è concesso il lusso di studiare fin-gerpicking con un maestro (lo fa da 3 anni), e canto alla scuola MusicaIncontro a Roma, ma ormai il giovane è lanciato nella mischia ed ora non gira più per locali da solo come un talentaccio che basta a se stesso, ma è accompagnato da una band che lo asseconda non come si fa con i matti, ma piuttosto, forse, perché ha colto in lui la capacità di fare della sua virtù candidamente e argutamente dilettantistica di arrangiarsi con gli strumenti la molla artigianale che spinge il suo pop-rock nostrano alla notorietà, a vincere nel Marzo 2012 il Jolly Rock Contest e forse a fare di sé un personaggio in grado di dissacrare non il conformismo impegnato e un po’ inconcludente dei giovani ideologici post ’68, come ha fatto, sia pure con affetto, Moretti, ma sem-plicemente la sua autarchia di partenza. “Noi vogliamo l’America” è una ballad condotta da una chitarra acustica con funzione ritmica, col contorno soavemente disinvolto di schioccate di dita e coretti “uuuhh” liberati come il fatuo simbolo minimale di una West Coast alla Crosby, Stills, Nash & Young apparsi nel dormiveglia prima dell’ora di pranzo. La voce è intonata su una quotidianità italiana pigra che si rinfaccia volentieri “Molla tutto e vieni con noi!” pensando a cambiarla col sogno americano; il ritmo è costante, da stream of consciousness dylaniano, ma senza, a dire il vero, una grande personalità vocale. Il testo è gradevole, nella sua spigolatura di pensieri sulla contemporaneità, e mantiene quella leggerezza tera-peutica raccomandata spesso ai cantautori di primo pelo; anche il piano fa la sua parte, ed è carezzevole la rifinitura solistica del finale, con i tasti premuti con vaghezza e serena rassegnazione, pensando forse che la nostra California pare sia questa qua, e basta. “Il futuro che verrà” è un pezzo più atmosferico, con lo sguar-do perso in un orizzonte indistinto nella foschìa delle nuvole basse: il piano vagolante è aperto da una di-stesa di tastiere che invitano a pensare al domani. Le cose che si perderanno, quelle che rimarranno, sono i fattori incogniti di un’”algebra del bisogno”, come diceva Burroughs, ma per gli intossicati solo dalla vita il bi-sogno è quello di una lucida previsione, che neanche le scienze sociali o l’ipnosi paracula possono assi-curare. Leonardo D’Isanto, spinto da questa aspirazione alla chiarezza, nel ritornello alza la tonalità della voce ma il risultato non esibisce neanch’esso una totale sicurezza, sarà il tema del brano… “La zanzara”, col suo video girato nel giardino condominiale con la collaborazione di attori non professionisti ma perfettamente coordinati in questa clip-tiritera, che dissimula con l’amore generico per gli animali la stizza nevrotica dovuta al principale tormento estivo, è un pezzo di una gratuità esemplare, che entra nell’orecchio come certe zan-zare intraprendenti, e vi ristagna costringendovi a canticchiarlo al bagno. Ogni bestia, a parte il politico cor-rotto, viene mostrata nella sua utilità sociale, compreso il maiale col suo comportamento igienicamente non irreprensibile. E invece “La zanzara cosa fa? Vola, ronza e punge, e la mia pazienza se ne va…” Leonardo, dal canto suo osa, si mette in gioco in gesticolii ed esercizi a corpo libero, ma anche lui dà i suoi frutti recitando il testo su una pista, e sull’altra, in sovrincisione, cantandolo con una tonalità più alta e dimostran-do come, se un cantante non mette a freno la propria presenza scenica, gli può capitare anche di imitare una gallina o costringere il proprio gatto al salto in alto in pallonetto sopra la propria testa. “Mi ricordo di te”, è, prevedibilmente, il molle compianto di una stagione della propria vita, cadenzato dal pianoforte da liceale che sagoma malinconie cercando di trasformarle in inno adolescenziale, ma improvvisamente si blocca e la-scia spazio, con l’arpeggio e la grazia acerba, alla concentrata rievocazione, nel tempo sospeso della bolla sonora, di una vicenda sentimentale dalla tenerezza grottesca, vista col senno di poi. La descrizione delle membra di lei decolla come un’eruzione di nostalgica poesia, e si è disposti quasi a perdonare la vocalità non perfettamente levigata dell’intrprete, magari vinto dal “magone”, e/o dall’urgenza di sbrigliare il suo canto libero nel “Nannana-nanà..!” che suggella iterato e commosso, il sogno di ciò che è stato. “La vita non si fa governare, non va come vuoi tuuu!” “Re Laondo” non parla di un inverec…ondo discendente di Laerte, il re di Itaca padre di Ulisse, ma di sicuro è una ballata un pizzico più elaborata della media di questo cantautore, con un arpeggio che fa da contrappunto, ed uno che cesella da solista negli intervalli tra le strofe, su un re che stufo di esser servito, partì per esplorare il m…ondo (ecco la rima con Laondo!) trovando solo dolore e l’assenza del sorriso. Tornò pensando di non fuggire più, tra accenni di armonica e abbozzati assoletti rock di chitarra elettrica, fino alla scoperta di quell’amore che da molto non gli capitava di provare, eppure aveva tutto sottomano; la noia a volte combina sfracelli. Soluzioni armoniche sempliciotte e approccio home-made; ecco due segreti del successo di Leonardo D’Isanto; un altro è rappresentato dal fumo che gli sbuffano da sotto al palco quando fa la cover di “Imagine” di John Lennon: la nube è talmente esagerata che lo copre, vedere il suo myspace per una verifica.

nazionale, ma Leonardo d’Isanto sembra, in un certo senso, seguire quella falsa riga (ma perché falsa, poi?), perché dichiara di aver scoperto da solo il funzionamento della chitarra, di essersi rigirato tra le mani e dentro le orecchie una marea di dischi di cantautori e di gruppi anni ’70 riuscendo a sintetizzarne su fogli e fogli di carta tutti i segreti, di aver rinvenuto in un cassetto una tastierina della Chicco ed essere di lì passato ad imparare le keyboards al volo, e di essersi comprato una armonica a bocca con tanto di libretto delle istruzioni ma di averla imparata a suonare ad orecchio, abbat-tendo tutti i costi dell’apprendistato all’Accademia. Beh, diciamo pure che, vinta una borsa di studio al Cet di Mogol e giunto ad un certo grado di poderoso sviluppo professionale, si è concesso il lusso di studiare fin-gerpicking con un maestro (lo fa da 3 anni), e canto alla scuola MusicaIncontro a Roma, ma ormai il giovane è lanciato nella mischia ed ora non gira più per locali da solo come un talentaccio che basta a se stesso, ma è accompagnato da una band che lo asseconda non come si fa con i matti, ma piuttosto, forse, perché ha colto in lui la capacità di fare della sua virtù candidamente e argutamente dilettantistica di arrangiarsi con gli strumenti la molla artigianale che spinge il suo pop-rock nostrano alla notorietà, a vincere nel Marzo 2012 il Jolly Rock Contest e forse a fare di sé un personaggio in grado di dissacrare non il conformismo impegnato e un po’ inconcludente dei giovani ideologici post ’68, come ha fatto, sia pure con affetto, Moretti, ma sem-plicemente la sua autarchia di partenza. “Noi vogliamo l’America” è una ballad condotta da una chitarra acustica con funzione ritmica, col contorno soavemente disinvolto di schioccate di dita e coretti “uuuhh” liberati come il fatuo simbolo minimale di una West Coast alla Crosby, Stills, Nash & Young apparsi nel dormiveglia prima dell’ora di pranzo. La voce è intonata su una quotidianità italiana pigra che si rinfaccia volentieri “Molla tutto e vieni con noi!” pensando a cambiarla col sogno americano; il ritmo è costante, da stream of consciousness dylaniano, ma senza, a dire il vero, una grande personalità vocale. Il testo è gradevole, nella sua spigolatura di pensieri sulla contemporaneità, e mantiene quella leggerezza tera-peutica raccomandata spesso ai cantautori di primo pelo; anche il piano fa la sua parte, ed è carezzevole la rifinitura solistica del finale, con i tasti premuti con vaghezza e serena rassegnazione, pensando forse che la nostra California pare sia questa qua, e basta. “Il futuro che verrà” è un pezzo più atmosferico, con lo sguar-do perso in un orizzonte indistinto nella foschìa delle nuvole basse: il piano vagolante è aperto da una di-stesa di tastiere che invitano a pensare al domani. Le cose che si perderanno, quelle che rimarranno, sono i fattori incogniti di un’”algebra del bisogno”, come diceva Burroughs, ma per gli intossicati solo dalla vita il bi-sogno è quello di una lucida previsione, che neanche le scienze sociali o l’ipnosi paracula possono assi-curare. Leonardo D’Isanto, spinto da questa aspirazione alla chiarezza, nel ritornello alza la tonalità della voce ma il risultato non esibisce neanch’esso una totale sicurezza, sarà il tema del brano… “La zanzara”, col suo video girato nel giardino condominiale con la collaborazione di attori non professionisti ma perfettamente coordinati in questa clip-tiritera, che dissimula con l’amore generico per gli animali la stizza nevrotica dovuta al principale tormento estivo, è un pezzo di una gratuità esemplare, che entra nell’orecchio come certe zan-zare intraprendenti, e vi ristagna costringendovi a canticchiarlo al bagno. Ogni bestia, a parte il politico cor-rotto, viene mostrata nella sua utilità sociale, compreso il maiale col suo comportamento igienicamente non irreprensibile. E invece “La zanzara cosa fa? Vola, ronza e punge, e la mia pazienza se ne va…” Leonardo, dal canto suo osa, si mette in gioco in gesticolii ed esercizi a corpo libero, ma anche lui dà i suoi frutti recitando il testo su una pista, e sull’altra, in sovrincisione, cantandolo con una tonalità più alta e dimostran-do come, se un cantante non mette a freno la propria presenza scenica, gli può capitare anche di imitare una gallina o costringere il proprio gatto al salto in alto in pallonetto sopra la propria testa. “Mi ricordo di te”, è, prevedibilmente, il molle compianto di una stagione della propria vita, cadenzato dal pianoforte da liceale che sagoma malinconie cercando di trasformarle in inno adolescenziale, ma improvvisamente si blocca e la-scia spazio, con l’arpeggio e la grazia acerba, alla concentrata rievocazione, nel tempo sospeso della bolla sonora, di una vicenda sentimentale dalla tenerezza grottesca, vista col senno di poi. La descrizione delle membra di lei decolla come un’eruzione di nostalgica poesia, e si è disposti quasi a perdonare la vocalità non perfettamente levigata dell’intrprete, magari vinto dal “magone”, e/o dall’urgenza di sbrigliare il suo canto libero nel “Nannana-nanà..!” che suggella iterato e commosso, il sogno di ciò che è stato. “La vita non si fa governare, non va come vuoi tuuu!” “Re Laondo” non parla di un inverec…ondo discendente di Laerte, il re di Itaca padre di Ulisse, ma di sicuro è una ballata un pizzico più elaborata della media di questo cantautore, con un arpeggio che fa da contrappunto, ed uno che cesella da solista negli intervalli tra le strofe, su un re che stufo di esser servito, partì per esplorare il m…ondo (ecco la rima con Laondo!) trovando solo dolore e l’assenza del sorriso. Tornò pensando di non fuggire più, tra accenni di armonica e abbozzati assoletti rock di chitarra elettrica, fino alla scoperta di quell’amore che da molto non gli capitava di provare, eppure aveva tutto sottomano; la noia a volte combina sfracelli. Soluzioni armoniche sempliciotte e approccio home-made; ecco due segreti del successo di Leonardo D’Isanto; un altro è rappresentato dal fumo che gli sbuffano da sotto al palco quando fa la cover di “Imagine” di John Lennon: la nube è talmente esagerata che lo copre, vedere il suo myspace per una verifica.

Gli Sto Avanti, secondo alcuni, è bene lasciali stare davanti, almeno quando sono in versione fighetta col cravattino nero sulla camicia bianca, sennò c’è da temere qualche scherzetto; però non vorremmo prenderci tanta confidenza prima di essercela guadagnata, e allora precisiamo subito che questo gruppo avanza una proposta incomparabilmente più avanzata rispetto al Piotta che nel brano “Troppo avanti” canta: “Non ti vedo: sto troppo avanti. Non ti sento: sto troppo avanti… Ma dove sono tutti quanti gli altri!?!” Verrebbe da dire: “Eccoli, “gli altri”, Piotta: sono gli Sto Avanti! Pensavi d’essere avanti, e invece ti hanno sorpassato sulla corsia del rock!” Malgrado siano romani (eccome!) anche loro, si rivolgono alla Alien Nation dei freaks di lin-gua anglossassone con una formula estraniante, corposa e irsuta, mirata a creare scompensi nei circoli salottieri e far corrugare la fronte agli allineati e ai signor SI’. Il loro album si intitola “Painfully Sober” (Pe-nosamente sobrio), tanto per dimostrare che non hanno bisogno di alterare la loro coscienza neanche col vino per poter mostrare la ormai abituale distorsione degli stati d’animo, in questo paese “accriccato”. “I killed a man” è un brano dalle strofe piantate lì per una sorta di quieta ripicca mentre una chitarra nevrotizzante tratteggia a scatti la propria tensione, e l’apertura accompagnata dalle backing vocals sembra la rivelazione liberatoria d’un omicidio compiuto per una giusta causa, forse per impedire che quello facesse esplodere la Barcaccia di Piazza di Spagna, chissà, o forse più probabilmente si tratta degli incubi di chi è stato mandato al fronte in una “missione di pace” riuscita male… Ad ogni modo il brano, fulminante, fa breccia, grazie ad una voce corsara e alla chitarra che nella sezione finale si spalma acida sotto alla struttura dilaniata dai flash di una autocoscienza sotto scacco. “Waiting for the night” attacca con le battute del drumming secche e precise, e poi si affida ancora alla chitarra indie scazzata ma disperatamente avvitata e alla voce, qui sempre filtrata elettronicamente, come a sottolineare l’estraneità di alcuni dei nostri noi stessi rispetto a certe situazioni e al controllo che cercano di imporci perfino nella scelta dei formaggi al supermarket; al tempo stesso, questo è anche uno stilema tipico di chi non vuol perdersi in cinguettii musicali, è cioè un segno di appartenenza ad un genere ben codificato, pur nella sua ribellione, e gli Sto Avanti ci stanno quindi (avanti ma) anche dentro con tutte le scarpe. La frenesia della linea vocale esprime una tendenza paranoide ge-nerata dalla natura soffocante di un mondo che vezzeggia i giovani lasciandoli senza garanzie, e così a molti di loro non resta che “aspettare la notte” per potersi incontrare tra persone giuste massacrandosi allegra-mente con racconti di pitoni trovati dentro la bottiglieria o di cisterne date alle fiamme dalla Guardia di Fi-nanza. “About your cheeks” si presenta inizialmente come un pezzo più morbido, con lo schitarrìo che pro-mana, costante come un’onda malinconica, da qualche tipo di rimpianto, a meno che le guance del titolo non appartengano ad una tipa dalla sfrontataggine congeniale a quella del protagonista, a cui spetta solo di decantare queste gote così deliziosamente sfrontate, ed il resto si deciderà in camera da letto. L’arran-giamento poi si ispessisce, però: una seconda chitarra inscrive la sua legge sopra l’altra, e poi le due ven-gono lasciate da sole a delirare in un torvo connubio noise che si conclude con una grattata grind di qualche indecifrabile spigolo… della relazione. Per esigenze di spazio saltiamo fino a “You don’t leave me any choice”, un brano con una tessitura melodica espressiva, nella sua linea vocale, che sembra mettere in mo-stra la carica ironica e fatalistica che il disincantato indie-rocker, nutrito di smog e saliscendi depressivi, mette in gioco quando prende le sue decisioni, o quando è chiamato a stabilire se è più sciatto lui o la sua amica coi capelli viola cotonati ed il bistro alla Cleopatra. Dal vivo, al ConteStaccio il 25 Gennaio la loro esecuzione di questo pezzo è apparsa, più che travolgente in senso proprio, una bravata in linea con le esigenze di una platea che si aspetta da loro il compromesso pressochè perfetto tra la comunicativa amara e anarcoide di interpreti un po’ fusi del filone alternative e la deriva contorta dei propri brontolii esistenziali, esprimibile in sperimentazioni rumoristiche che insistono sui suoni per evitare di parlare dei dolori di pancia; ebbene, la partecipazione massiccia al live sembrerebbe indicare che la loro scelta di non calcare troppo la mano sulle dissonanze tonali ed i feedback paghi. D’altronde per restare “avanti” nelle charts non bisogna attardarsi in battaglie da… retrovia!

Gli Sto Avanti, secondo alcuni, è bene lasciali stare davanti, almeno quando sono in versione fighetta col cravattino nero sulla camicia bianca, sennò c’è da temere qualche scherzetto; però non vorremmo prenderci tanta confidenza prima di essercela guadagnata, e allora precisiamo subito che questo gruppo avanza una proposta incomparabilmente più avanzata rispetto al Piotta che nel brano “Troppo avanti” canta: “Non ti vedo: sto troppo avanti. Non ti sento: sto troppo avanti… Ma dove sono tutti quanti gli altri!?!” Verrebbe da dire: “Eccoli, “gli altri”, Piotta: sono gli Sto Avanti! Pensavi d’essere avanti, e invece ti hanno sorpassato sulla corsia del rock!” Malgrado siano romani (eccome!) anche loro, si rivolgono alla Alien Nation dei freaks di lin-gua anglossassone con una formula estraniante, corposa e irsuta, mirata a creare scompensi nei circoli salottieri e far corrugare la fronte agli allineati e ai signor SI’. Il loro album si intitola “Painfully Sober” (Pe-nosamente sobrio), tanto per dimostrare che non hanno bisogno di alterare la loro coscienza neanche col vino per poter mostrare la ormai abituale distorsione degli stati d’animo, in questo paese “accriccato”. “I killed a man” è un brano dalle strofe piantate lì per una sorta di quieta ripicca mentre una chitarra nevrotizzante tratteggia a scatti la propria tensione, e l’apertura accompagnata dalle backing vocals sembra la rivelazione liberatoria d’un omicidio compiuto per una giusta causa, forse per impedire che quello facesse esplodere la Barcaccia di Piazza di Spagna, chissà, o forse più probabilmente si tratta degli incubi di chi è stato mandato al fronte in una “missione di pace” riuscita male… Ad ogni modo il brano, fulminante, fa breccia, grazie ad una voce corsara e alla chitarra che nella sezione finale si spalma acida sotto alla struttura dilaniata dai flash di una autocoscienza sotto scacco. “Waiting for the night” attacca con le battute del drumming secche e precise, e poi si affida ancora alla chitarra indie scazzata ma disperatamente avvitata e alla voce, qui sempre filtrata elettronicamente, come a sottolineare l’estraneità di alcuni dei nostri noi stessi rispetto a certe situazioni e al controllo che cercano di imporci perfino nella scelta dei formaggi al supermarket; al tempo stesso, questo è anche uno stilema tipico di chi non vuol perdersi in cinguettii musicali, è cioè un segno di appartenenza ad un genere ben codificato, pur nella sua ribellione, e gli Sto Avanti ci stanno quindi (avanti ma) anche dentro con tutte le scarpe. La frenesia della linea vocale esprime una tendenza paranoide ge-nerata dalla natura soffocante di un mondo che vezzeggia i giovani lasciandoli senza garanzie, e così a molti di loro non resta che “aspettare la notte” per potersi incontrare tra persone giuste massacrandosi allegra-mente con racconti di pitoni trovati dentro la bottiglieria o di cisterne date alle fiamme dalla Guardia di Fi-nanza. “About your cheeks” si presenta inizialmente come un pezzo più morbido, con lo schitarrìo che pro-mana, costante come un’onda malinconica, da qualche tipo di rimpianto, a meno che le guance del titolo non appartengano ad una tipa dalla sfrontataggine congeniale a quella del protagonista, a cui spetta solo di decantare queste gote così deliziosamente sfrontate, ed il resto si deciderà in camera da letto. L’arran-giamento poi si ispessisce, però: una seconda chitarra inscrive la sua legge sopra l’altra, e poi le due ven-gono lasciate da sole a delirare in un torvo connubio noise che si conclude con una grattata grind di qualche indecifrabile spigolo… della relazione. Per esigenze di spazio saltiamo fino a “You don’t leave me any choice”, un brano con una tessitura melodica espressiva, nella sua linea vocale, che sembra mettere in mo-stra la carica ironica e fatalistica che il disincantato indie-rocker, nutrito di smog e saliscendi depressivi, mette in gioco quando prende le sue decisioni, o quando è chiamato a stabilire se è più sciatto lui o la sua amica coi capelli viola cotonati ed il bistro alla Cleopatra. Dal vivo, al ConteStaccio il 25 Gennaio la loro esecuzione di questo pezzo è apparsa, più che travolgente in senso proprio, una bravata in linea con le esigenze di una platea che si aspetta da loro il compromesso pressochè perfetto tra la comunicativa amara e anarcoide di interpreti un po’ fusi del filone alternative e la deriva contorta dei propri brontolii esistenziali, esprimibile in sperimentazioni rumoristiche che insistono sui suoni per evitare di parlare dei dolori di pancia; ebbene, la partecipazione massiccia al live sembrerebbe indicare che la loro scelta di non calcare troppo la mano sulle dissonanze tonali ed i feedback paghi. D’altronde per restare “avanti” nelle charts non bisogna attardarsi in battaglie da… retrovia!

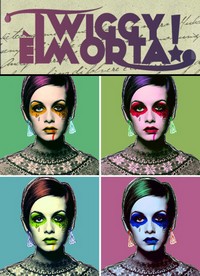

Twiggy è morta! non è certo l’annuncio di una bella notizia, per chi ha sempre vagheggiato la swinging London e  l’effervescenza creativa che dondolava tra mode, ricerca e inebriante ottimismo, tra Carnaby Stre-et e Kings Road; però è un grido soffocato che vuol far riflettere sulla caducità delle icone, e – last but not least – è un progetto musicale evolutosi dai Tiro alla Fune, formazione creata da Paolo Annesi nel 2009. Con questo nuovo nome il gruppo si è dato un’identità più ricca di rimandi e riferimenti, abbondando in ci-tazioni che i più smaliziati potranno tentare di indovinare per vincere in palio bamboline voodoo di Verushka. “Il parossismo del cuore” ha un drumming fluido e speziato, ed una chitarra rock che serpeggia in uno stanzone tappezzato di velluti anni ’70, col basso che imbriglia il tempo con profonda puntualità, e quando la chitarra smorza il suo innesco iniziale in note più interlocutorie, la voce entra su questo tessuto descrivendo intagli di scenari emotivamente lussureggianti grazie al protagonismo della chitarra, che prepara il tour de force del front man nella parte mediana, con i botta e risposta della sezione ritmica ed i parossismi de-clamatori della linea vocale, teatrale e sicura nell’impostazione come tutto l’impianto, pregno di fervore vita-le, che si libera nell’assolo arricciato. “Legno” poggia su una batteria fremente perché interlacciata a per-cussioni veloci e sottotraccia, ma la chitarra già formicola e costruisce il ritmo andante, mentre la voce del vocalist sembra quella di un profeta che vive di corsa, e gli assoli alternati alle strofe conferiscono un senso di ipnotica invincibilità all’output, lucido e intrepido, con un testo ibridato tra poesia e cantar chiaro, un’espo-sizione diretta eppure stimolante per l’immaginazione, tanto da intripparla. La pausa con l’arpeggio incantato è comunque veloce, perché l’intensità non può venir meno quando si confida nel proprio genio, come con-clude il protagonista nel suo esaltato monologo da mattatore canoro. “L’incubo” vanta un arpeggio più chia-roscurale, con note come gocce di opale affogate in nero di seppia, a cui la linea vocale s’aggancia tra-smettendoci le spigolature emozionali dark che precedono ciò che sarà un amaro risveglio, e lei passerà, tra una metafora e l’altra, “dalla veglia al crollo”; il riff tastieristico conseguente è allucinatorio, e la voce, come un braccio che scivola fuori dal letto, “scarica a terra tutta la pena”. Attribuire alla sofferenza simili connotati estetizzanti è una manovra ardita da cesellatore “maledetto” delle deviazioni, e d’altronde il fascino sa guardare in faccia la propria decadenza e farne un ramage neo-gotico: “Attraverso la linfa passerà il dolore del legno, che il mattino seguente porterà un amaro risveglio”, ed infatti le note di piano come rugiada vitrea sgretolano una struggente trasparenza sul teso e rude racconto vocale del dramma, prima della chiosa chitarristica lunare. “Deus ex machina” è altrettanto oscuro, con la batteria che picchia rarefatti colpi sordi e gli effetti elettronici che ovulano echi mitologici. Poi la chitarra produce il giro per l’andamento sovrano, rallentato dall’inciso tenebroso, quindi un primo assolo si diffonde mostrando il senso dello scenario meta-fisico, ma è dopo la ripresa – con la voce che si leva corrucciata ad indicare la condizione oppressa del cuore – che la chitarra si inerpica su pinnacoli austeri, una gabbia da cui fuggire, una schiavitù che è bla-sfemìa. “Il pilota automatico” esordisce con risucchi di traiettorie e scie disegnate, ma poi arpeggio labile chitarristico e lieve candore pianistico dispiegano il cristallino degli spazi da solcare, ma il planare atmo-sferico non sfugge la tragedia predisposta, ed il destino nel racconto esegue il suo piano perché “la cintura è un cappio al collo per lui, e schiantarsi vuole!” Il narratore, forte del suo stile alternativo e del cast di musicisti addestrato ad un uso suggestivo ed oculato dell’elettronica, espone invece la sua partecipazione alle sorti del personaggio, ma – pronunciate le battute fatali – raccoglie pensieroso gli applausi e si ritira nel camerino a struccarsi con lentezza.

l’effervescenza creativa che dondolava tra mode, ricerca e inebriante ottimismo, tra Carnaby Stre-et e Kings Road; però è un grido soffocato che vuol far riflettere sulla caducità delle icone, e – last but not least – è un progetto musicale evolutosi dai Tiro alla Fune, formazione creata da Paolo Annesi nel 2009. Con questo nuovo nome il gruppo si è dato un’identità più ricca di rimandi e riferimenti, abbondando in ci-tazioni che i più smaliziati potranno tentare di indovinare per vincere in palio bamboline voodoo di Verushka. “Il parossismo del cuore” ha un drumming fluido e speziato, ed una chitarra rock che serpeggia in uno stanzone tappezzato di velluti anni ’70, col basso che imbriglia il tempo con profonda puntualità, e quando la chitarra smorza il suo innesco iniziale in note più interlocutorie, la voce entra su questo tessuto descrivendo intagli di scenari emotivamente lussureggianti grazie al protagonismo della chitarra, che prepara il tour de force del front man nella parte mediana, con i botta e risposta della sezione ritmica ed i parossismi de-clamatori della linea vocale, teatrale e sicura nell’impostazione come tutto l’impianto, pregno di fervore vita-le, che si libera nell’assolo arricciato. “Legno” poggia su una batteria fremente perché interlacciata a per-cussioni veloci e sottotraccia, ma la chitarra già formicola e costruisce il ritmo andante, mentre la voce del vocalist sembra quella di un profeta che vive di corsa, e gli assoli alternati alle strofe conferiscono un senso di ipnotica invincibilità all’output, lucido e intrepido, con un testo ibridato tra poesia e cantar chiaro, un’espo-sizione diretta eppure stimolante per l’immaginazione, tanto da intripparla. La pausa con l’arpeggio incantato è comunque veloce, perché l’intensità non può venir meno quando si confida nel proprio genio, come con-clude il protagonista nel suo esaltato monologo da mattatore canoro. “L’incubo” vanta un arpeggio più chia-roscurale, con note come gocce di opale affogate in nero di seppia, a cui la linea vocale s’aggancia tra-smettendoci le spigolature emozionali dark che precedono ciò che sarà un amaro risveglio, e lei passerà, tra una metafora e l’altra, “dalla veglia al crollo”; il riff tastieristico conseguente è allucinatorio, e la voce, come un braccio che scivola fuori dal letto, “scarica a terra tutta la pena”. Attribuire alla sofferenza simili connotati estetizzanti è una manovra ardita da cesellatore “maledetto” delle deviazioni, e d’altronde il fascino sa guardare in faccia la propria decadenza e farne un ramage neo-gotico: “Attraverso la linfa passerà il dolore del legno, che il mattino seguente porterà un amaro risveglio”, ed infatti le note di piano come rugiada vitrea sgretolano una struggente trasparenza sul teso e rude racconto vocale del dramma, prima della chiosa chitarristica lunare. “Deus ex machina” è altrettanto oscuro, con la batteria che picchia rarefatti colpi sordi e gli effetti elettronici che ovulano echi mitologici. Poi la chitarra produce il giro per l’andamento sovrano, rallentato dall’inciso tenebroso, quindi un primo assolo si diffonde mostrando il senso dello scenario meta-fisico, ma è dopo la ripresa – con la voce che si leva corrucciata ad indicare la condizione oppressa del cuore – che la chitarra si inerpica su pinnacoli austeri, una gabbia da cui fuggire, una schiavitù che è bla-sfemìa. “Il pilota automatico” esordisce con risucchi di traiettorie e scie disegnate, ma poi arpeggio labile chitarristico e lieve candore pianistico dispiegano il cristallino degli spazi da solcare, ma il planare atmo-sferico non sfugge la tragedia predisposta, ed il destino nel racconto esegue il suo piano perché “la cintura è un cappio al collo per lui, e schiantarsi vuole!” Il narratore, forte del suo stile alternativo e del cast di musicisti addestrato ad un uso suggestivo ed oculato dell’elettronica, espone invece la sua partecipazione alle sorti del personaggio, ma – pronunciate le battute fatali – raccoglie pensieroso gli applausi e si ritira nel camerino a struccarsi con lentezza.

il7 – Marco Settembre

Leonardo d'Isanto, martelive, martemagazine, musica, Sto Avanti, Twiggy è morta!